Yo nunca había ido a Chipre por eso, cuando junté unos cuantos días libres, fui. No llegué, pero fui. Y en eso estuvo la gracia del viaje, en ir y en volver. Los días previos al viaje ya hacían presagiar que iba a ser un poco extraño: por un lado, a mi vetusta BMW que por entonces contaba con más de 320.000 kilómetros, le dio por no arrancar; por otro lado, se me infectó de mala manera una uña del pie que me traía a mal traer; finalmente, el día antes de partir, Marta me advierte de que mi certificado de vacunación frente al Covid-19 certificaba solamente una dosis y no las dos que ya había recibido.

Pero para mí era importante salir el jueves 29 de julio anticipándome a la operación salida así que, con un poco de estrés a última hora, el certificado de vacunación estaba completo; el pie, sanó y, la moto, arrancó. La idea era aligerar el paso hasta Turquía, con muy pocas paradas que entretuvieran el ritmo para comenzar a perderme por cualquier cruce una vez superado el mar de Mármara. Iba yo tan contento por las aburridísimas autopistas francesas, sufriendo la canícula estival cuando decidí que era buen momento para llenar de agua la bolsa de hidratación que cabía en el bolso que incluía mi traje de moto nuevo. Nuevo el traje, porque la bolsa en cuestión tenía unos cuantos años y le pareció que ese día era bastante bueno para romperse. Desde ese momento, además de llegar a Turquía sin pérdida de tiempo, mi preocupación era conseguir una bolsa de hidratación nueva y que se secara todo el traje por detrás.

En el primer concesionario me mandan a una tienda de deportes. El segundo concesionario ha cerrado y ya solamente queda algún resto del logo en sus escaparates. En el tercero, ya en Italia, me hacen esperar pero salgo tan dichoso con la bolsita, que parecía que hubiera conseguido un trofeo.

Atascos en las fronteras

Tenía yo mucho interés en salirme de la autopista para visitar Génova, contemplar un precioso mural de mi admirado Okuda San Miguel, pasmarme ante la “Linterna” (el precioso faro de Génova) y disfrutar de un helado (italiano) en la Piazza San Lorenzo, junto a la catedral.

Ya era viernes por la tarde cuando abandoné la costa italiana hacia Eslovenia cuando me di cuenta de un ligero error de cálculo. Evité la operación salida de España pero me planté en la de Italia que no me pareció ni más pequeña en cuanto a número, ni más civilizada en cuanto al ánimo de los congestionados conductores.en moto hacia Chipre. Cómo no pasar por la Piazza de San Lorenzo

Entre atascos, achicharramientos y fronteras voy cruzando Eslovenia, Croacia y Serbia donde me entero de que desde el día siguiente ya no hay que bordear Bulgaria para llegar a Turquía, lo que supone un alivio y la oportunidad de visitar Buzludja, monte en el que se encuentra un colosal cuartel general y monumento del partido comunista búlgaro, algo realmente espectacular por su ubicación, en lo alto de la montaña, en medio de un parque natural, por su desmesurado tamaño y por su futurista diseño. Una reliquia que en viajes anteriores no había podido visitar.

Y por fin llegué a Turquía, donde pude comprobar que las medidas anticovid se iban relajando cuanto más al Este me encontraba, a pesar de que en todas las fronteras se exigía el certificado de vacunación y el PLF, un documento en el que se informa de dónde ha estado uno los últimos días y dónde se va a encontrar en los siguientes. Pero cada vez había menos mascarillas, menos distancia física y menos botes de gel hidroalcohólico en los establecimientos.

Ayudado por un policía que me recomendó pasar con la moto entre restaurantes y terrazas embarqué en el ferry que cruza el Mármara desde Gallipoli, donde están construyendo un enorme puente que facilitará las cosas en años venideros.

La costa del Egeo en Turquía está llena de historia y monumentos griegos que, en muchos casos, se conservan mejor que los de la propia Grecia. Así fue como visité Troya (y las réplicas de su famoso caballo), Assos (y la preciosa vista sobre Lesbos), Pérgamo (su maravillosa Acrópolis y los restos del Teatro, uno de los más empinados del mundo) o Éfeso (la biblioteca de Celso me puso los pelos de punta). Estaba disfrutando mucho de esta parte del viaje, a pesar del calor (todos los días más de 40 º y alguno hasta 46º), de los incendios (había muchos caminos cortados al tráfico, incluso algunos que llevaban a playas) y de las insufribles playas (muy fotogénicas pero de piedra en vez de arena).

Rumbo a Chipre

Y llegó el día de embarcar hacia Chipre, desde Tasucu, apenas a 300 kilómetros de Siria. Llegar hasta allí fue una jornada que difícilmente olvidaré. Las montañas fueron tornándose ocres y enormes, majestuosas, solemnes. Salvando las distancias me recordaban a las que me encontré en Tayikistán hace un par de años. Finalmente, de noche y tan solo 50 minutos antes (haber vivido en Ibiza da mucha confianza en trámites portuarios) de que partiera el barco hacia Chipre, llego a Tasucu. Las gestiones para los billetes de moto y motoristas son rápidos a pesar de que allí todo el mundo atendía a todo el mundo, sin orden. De repente uno me pide el test PCR. Le entrego el certificado de vacunación, que es lo que oficialmente se exigía en aquella fecha, pero insiste en que sin test no subo al barco. Y no subí. Sin tiempo de hacerme uno y sin ganas de esperar 48 horas hasta el siguiente ferry, me fui a cenar, me atendió un camarero que hablaba muy bien español gracias a “La casa de papel” y decidí que me iba hacia Grecia.

Así fue como enfilé rumbo a Estambul por el centro del país, con parada obligatoria en Konya y en alguno de los grandes lagos salados que hay por allí en los que las vacas conviven con los flamencos. Hacía tanto calor que daban ganas de meterse en una sauna para refrescarse un rato.

Unos cuantos cientos de kilómetros después llegaba a la antigua Constantinopla, con la idea clara de no entrar ya que he estado allí 5 ó 6 veces y no entraba en los planes iniciales. Pero me acordé de Hafiz Mustafá, el fabricante de dulces más antiguo del país y no pude evitar sufrir un atasco de un par de horas para endulzarme el día a base de pistacho.

Me quedo en Grecia

En la frontera de Grecia me hicieron un PCR cuyo resultado me enviaron al móvil 4 horas más tarde, ¡ay, si hubiera sido al ir! Así llegué a Thasos, porque está cerca de la frontera, porque es una isla y porque picaba mi curiosidad. La pequeña isla es realmente espectacular, casi tanto como el mármol, extraordinariamente blanco, que se veía en cualquier rincón de la ínsula, en minas explotadas actualmente o en otras que lo fueron hace siglos (como la de Aliki, en la misma orilla del mar).

Todo el mundo recomienda pasar por Giola, el ojo de Afrodita, un pequeño lago natural que el mar ha forjado en un acantilado. Hay que reconocer que me pareció curioso pero el color que me encontré no era el de las fotografías de internet y el montón de instagramers posando para sus seguidores me convencieron para desaparecer de allí.

Bastante cerca, en una curva cualquiera, había un sendero que llevaba hasta el zodiaco (de mármol, claro) de Thasos. No he encontrado información sobre el asunto pero allí, oteando a lo lejos el monte sagrado de Athos, encontró el viajero un rato de verdadera tranquilidad. Molaba mucho estar allí. Con los pies magullados por insistir en bañarme en aquellas preciosas y pedregosas playas, abandoné Thasos para dirigirme a Kavala y admirar el acueducto de Solimán el Magnífico que, por cierto, se encuentra muy bien conservado.

Las siguientes jornadas las disfrutaría en Calcídica, en concreto en sus 3 penínsulas. En la primera de ellas se encuentra el mencionado monte Athos, famoso por sus monasterios y porque está prohibido el acceso de cualquier fémina, humana o animal. La siguiente península es Sithonia, la más turística por sus playas, y finalmente Kasandra, famosa por el canal de Potidea, de gran valor estratégico para los clásicos.

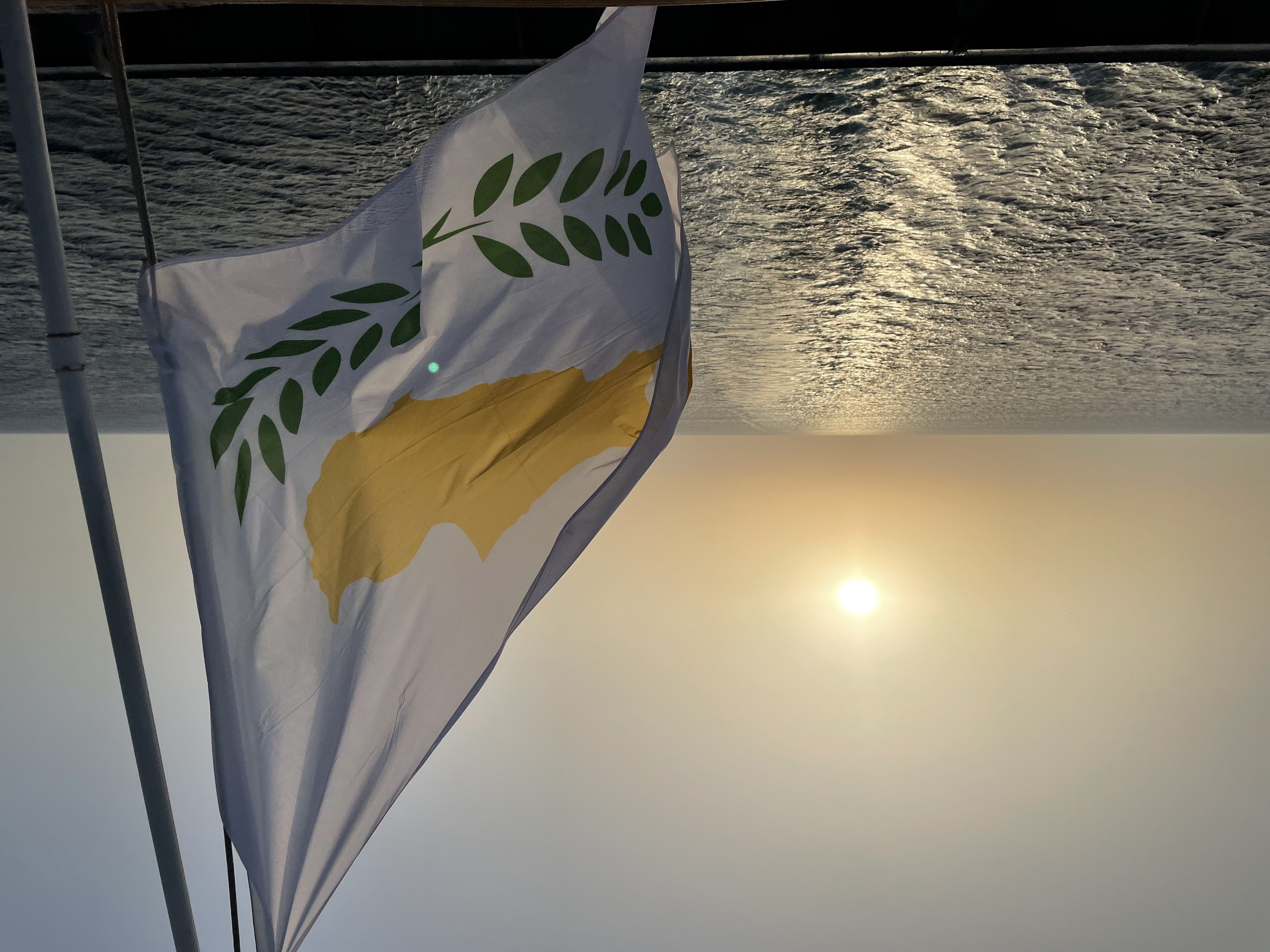

Desde allí decidí cruzar del tirón hasta Lefkada, una de las islas jónicas unida al continente por varios puentes. En el norte se encuentra el faro de Doukato en un emplazamiento de ensueño, desde el que se contempla la legendaria Ítaca de la Odisea, la isla del viaje de Ulises. Resultó ser una isla relajante, donde no me hubiera importado pasar algún día más si hubiera dispuesto de más fechas para el viaje. Desde Igoumenitsa embarcaría rumbo a Brindisi a pesar de que se me olvidara obtener un nuevo PLF y presentara el de la ida. El control, efectivamente, era relajado. Después de pasar toda la noche en el ferry (curiosamente, bandera de Chipre) soportando a un niño maleducado jugando, corriendo y cantando a voz en grito, amanecí en el tacón de Italia. Con sueño.

Fue inevitable acercarme a Alberobello, famoso por sus “trullos”, esas pequeñas cabañas de piedra cuyo techo tiene forma cónica. Tocaba avanzar con pocas paradas para llegar hasta Castiglion Fiorentino, en la Toscana, y presentar honores al gran Fabrizio Meoni, gran piloto del Dakar fallecido en 2005 después de haber ganado un par de veces la carrera.

Esta parte de Italia está repleta de lugares que visitar y cada cruce supone una decisión. Finalmente paré en Módena, cuna de Pavarotti y de Ferrari, entre otros. Pasear por la Piazza Grande temprano, con poca gente, fue todo un privilegio. No quise desperdiciar la ocasión de pasar tan cerca de los Alpes sin hacer unas curvas así que me acerqué hasta el Colle del Sommellier, el paso más alto de Italia al que se puede acceder en moto (3.000 metros), lugar donde se celebra la mítica Stella Alpina, en la que nunca participo.

Desde allí hasta casa no hay más que un paseo de unas cuantas horas que sirven para repasar los últimos 10.000 kilómetros recorridos, los que hice yendo y volviendo de Chipre. Y los disfruté tanto que ¡a quién le importa que llegara o no!

RECORRIDO

El viaje transcurrió por 9 países, curiosamente, ninguno fue Chipre: Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Turquía y Grecia (Italia y Francia otra vez).

Hay varias opciones para recortar el recorrido mediante ferris, desde España a Italia y desde Italia a Grecia. Yo prefiero una autopista aburrida a un divertidísimo ferry así que solamente embarqué desde Igoumenitsa a Brindisi, a la vuelta, cuando el calendario apremiaba.

Si lo importante es el viaje, el mejor momento para ir es cuando uno tenga días suficientes para hacerlo, sin importar demasiado si es verano o invierno, pero los meses de otoño o primavera siempre son más agradecidos, evitando las temperaturas que son bastante exigentes en las otras dos estaciones y aprovechando que los días son más largos que en invierno y que hay menos turismo que en verano.

ALOJAMIENTO

A este respecto es un viaje sencillo para los que somos amantes de las aplicaciones de reservas hoteleras. Cobertura durante casi todo el trayecto y mucha (y variada) oferta. Eso sí, cuanto más al este se encuentre uno, hay que ser más flexible con los servicios prometidos en la aplicación.

DIVISAS

Me encontré con cuatro monedas además del euro: la kuna croata, el dinar serbio, el marco bosnioherzegovino y la lira turca. Cada vez es más habitual poder pagar casi cualquier cantidad en casi cualquier lugar con tarjeta bancaria, evitando así los tediosos cambios de moneda en los países no-euro. Conviene tener la precaución de comprobar si la entidad que emite la tarjeta cobra comisiones por pago en divisa extranjera; algunas lo hacen pero no todas. En las zonas más turísticas se puede pagar incluso con euros, recibiendo el cambio en la moneda local, lo que viene bien para hacer compras menores en otras zonas.

COVID

En todos los viajes al extranjero es interesante hacerlo pero en tiempos de Covid es imprescindible consultar las “recomendaciones de viaje” del ministerio de asuntos exteriores. www.exteriores.gob.es.